Un cauchemar est un rêve causant une forte émotion négative, le plus communément de la peur ou de l'horreur, mais également du désespoir, de l'anxiété ou une grande tristesse. Ce type de rêve peut impliquer des situations de danger, de mal-être psychologiques ou physiques, de terreur. Les rêveurs se réveillent souvent dans un état de détresse, et peuvent avoir du mal à retrouver le sommeil durant un certain temps.

peut-être cela vous est-il arrivé ?

c'est extrêmement angoissant :

un gros machin poilu et lourd vous agresse pendant votre sommeil :

vous vous réveillez hurlant, en sueur !

Cela dépasse largement le fait que notre Président se soit mal débrouillé pendant ses mandats (-"c'est un chauchemar") ; ou bien que Mélenchon soit radicalement radical. (-"ce mec est un cauchemar") ! Non, c'est pire, puisque cela touche notre Moi profond, va-ton bientôt être jeté en enfer pour toujours ? Va-t-on être la proie sans défense de monstres aujourd'hui invisibles, mais rodant autour de nous ? D'énormes araignées velues sortant la nuit tombant depuis le plafond ? Comme une guerre dont nous serions les victimes, mais dans le noir, les pires évènements climatiques, dans la souffrance et l'impossibilité totale de réagir : la perte de soi, la soumission totale à ... quelque chose de barbare.

Ca se passe chez soi de nuit pendant le sommeil, quand vous êtes fragile

et pour peu que vous ayez été baigné de démons au cours de votre instruction religieuse, petit,

ces cauchemars, disons le, reviennent énormes et super grandis

«Cauchemar» dérive de cauquemaire, utilisé au XVe siècle. Il est formé de caucher et de mare. Caucher dérive de cauchier (« presser »), qui est un probable croisement entre l'ancien français chauchier (« fouler », « presser ») XIIe siècle, le latin calcare (« talonner », « fouler aux pieds »), et la forme picarde cauquer. Mare provient du mot picard mare, emprunté au moyen néerlandais mare (« fantôme »), avec le même sens en allemand et en anglais,. La mara ou mare est un type de spectre femelle malveillant dans le folklore scandinave. Si le spectre est en plus féminin, avouez que (pour un mec), c'est encore plus affreux qu'affreux ! La meuf devient sorcière, et il faut lui faire la peau !

_-_Johann_Heinrich_F%C3%BCssli.jpg) |

| l'une des versions du cauchemar de Füssli, la jument hagarde |

Mare pourrait également signifier « jument ». Cette autre signification possible de mare est renforcée par l'association du cheval dans la mythologie populaire des cauchemars. Cauchemar, en anglais Nightmare, est souvent traduit « cavalcade » ou « jument de la nuit ». De plus, le mot allemand moderne Mähre signifie jument et est très proche du mot Mahr qui signifie cauchemar. L'étymologie du mot cauchemar n'est donc pas simple. L'explication de la jument est compatible avec l'analyse de la racine indo-européenne MAR selon Ernest Jones.

Selon Louis Dubosquet, le mot allemand nachtmaar signifie cheval de nuit, le mot anglais night-mare signifie vieille cavale de nuit, en hollandais et en flamand nacht-merrie signifie vieille cavale de nuit; en polonais mara signifie la cavale. Selon Dubosquet, le mot cauchemar lui-même vient des mots calca (basse latinité, pour calcatio = action de fouler) et mar, adouci du celtique march (cheval).

La définition et les caractéristiques communes du cauchemar, en fonction des sources et des époques sont celle d'une oppression sur la poitrine ou l'estomac, pendant le sommeil, et parfois, par extension, un rêve effrayant. Les caractères divergents et l'attribution des causes du cauchemar sont étudiés plus bas.

Incubus

En latin, il n'existe pas de terme pour désigner le cauchemar. Par contre, il existe le terme incubus qui se traduit par « couché sur ». Le mot « incube » apparaît vers 1372.

|

| Gisèle Pélicot en relevant la tête a convaincu le monde entier du cauchemar qu'elle avait vécu, du fait d'un mari égal du diable |

comment représenter l'image cauchemardesque du diable ?

profitant de la nuit, le diable va s'asseoir sur vous

et vous faire les pire turpitudes

alors que vous ne pouvez bouger d'un millimètre

pétrifié au sens propre par la terreur qui anihile toute volonté

_-_(MeisterDrucke-1486202).jpg) | |

|

Le terme incube est à l'origine utilisé spécialement par le monde ecclésiastique. Il désigne un démon de sexe masculin qui a des relations sexuelles avec les femmes endormies. Immédiatement je pense au viol de Mazan ! Le mari (dont il faut taire le nom par présomption d'innocence bien qu'il ait été depuis jugé) a mis du GHB dans l'eau de sa meuf, pour la livrer à des copains, certains bien entendu qu'elle prenait du plaisir, violée en fermant les yeux ! C'étaient éthymologiquement des incubes ! Donc des créatures appartenant au monde des démons ! J'espère que les avocats qui les ont pourtant défendus dorment sans cauchemars la nuit ?

Cette notion est en rapport direct avec Genèse VI, 1-14, dont saint Augustin a fait un commentaire dans La Cité de Dieu. Ce commentaire a d'ailleurs été repris pendant l'inquisition par Henri Institoris et Jacques Sprenger dans le Malleus Maleficarum, traité d'Inquisition en 1486. Ce thème de l'enfantement à partir des anges ou des démons n'est pas le seul : il en est question dans Le livre d'Enoch - chapître 7, dans l'ouvrage de Balthazar Bekker en 1694. L'incube a une connotation sexuelle très forte. Mais le produit de ces unions est tout aussi important !

|

| cette fois le démon a pris la forme d'un lièvre aux grandes oreilles... mais à longue queue ! |

|

| vient-il punir l'amour des deux amies ? |

Des considérations théologiques, le terme incube est passé dans le domaine médical progressivement, pour désigner le cauchemar : « que donne le peuple à une certaine maladie ou oppression d'estomac, qui fait croire à ceux qui dorment que quelqu'un est couché sur eux : ce que les ignorants croient est causé par le l'Esprit malin". En Latin Incubus, Ephialtis en Grec. » (Dictionnaire de Furetière, édition 1690). En italien, le même mot souvent employé au pluriel — incubi — désigne les cauchemars dans le langage quotidien.

Et encore Martín Antonio Delrío au XVe siècle, en parlant des incubes, succubes et démons : « l'oppression toutefois, et quasi-suffocation ne provient pas toujours de la part de ces démons, aussi bien souvent d'une espèce de maladie mélancolique que les Flamands appellent Mare, les Français Coquemare et les Grecs Ephialtes, lorsque le malade a opinion d'un pesant fardeau sur la poitrine, ou d'un Démon qui veut faire force à sa pudicité. » De même pour Ambroise Paré. C'est Louis Dubosquet en 1815 qui va s'attacher, dans sa thèse de médecine, à faire remplacer le terme incubus par cauchemar, et à sa suite, les dictionnaires de médecine utiliseront cauchemar.

|

| voici l'original encadré de Füssli |

En Côte d'Ivoire, il existe une croyance en des femmes de nuit ou maris de nuit. Selon cette croyance, une de ces entités peut hanter les rêves d'une personne jusqu'à l'empêcher de ressentir des sentiments pour des personnes de chair et d'os. Cette croyance est notamment évoquée dans le cadre d'un couple pour justifier la perte d'intérêt d'un conjoint pour l'autre.

Hippocrate employait le terme ephialtès (du grec ancien ἐφιάλτης) pour désigner le cauchemar. C'est lui qui décrit le premier les manifestations du cauchemar. Ce terme est désigné dans le sens d'une description médicale plutôt que dans celle d'une superstition. Il sera repris par Oribase (IVe siècle), Macrobe (400), Caelius Aurélianus, Aétius (Ve siècle) et Paul d'Égine. Les descriptions du cauchemar par les Grecs correspondent à ce qui a été décrit sous le terme d'éphialtès. Celui-ci sera abandonné en France au Moyen Âge, bien que, curieusement, le médecin et botaniste français François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767) l'utilise à nouveau. En revanche, le terme en question restera dans la littérature médicale en langue allemande jusqu'à la fin du XIXe siècle.

.jpg) |

| c'est Géricault qui peint Zeus possédant Léda : quand Zeus veut quelque chose, il y mettra tout son pouvoir, il vaut mieux céder... sinon, c'est le cauchemar garanti ! |

L'étymologie d’éphialtès est donc « se jeter, sur », mais à la différence d'incubus, elle exprime plus l'agression violente. Ceci est d'ailleurs conforme à la mythologie grecque. Il existe deux Géants du nom d'Éphialtès : celui de première génération : Éphialtès fils de Gaïa. Robert Graves raconte que, pour venir à bout des Géants, il existe une plante nommée ephialtion (qu'aucun mythographe ne cite) qui est « un spécifique des cauchemars ». Dans la légende de la mort de Porphyrion et de Pallas, deux autres Géants de première génération, c'est toujours Héraclès, qui donne le coup fatal. Selon Graves, c'est donc Héraclès qu'on invoque « lorsqu'on est en proie aux cauchemars érotiques qui vous surprennent à n'importe quelle heure de la journée » et celui appartenant aux Géants tardifs : Éphialtès fils de Poséidon, frère jumeau et aîné d'Otos. Toujours pour Robert Graves, les frères jumeaux, « fils de « l'aire à battre le blé » par « celle qui donne la vigueur aux organes sexuels », personnifient les Incubes ou cauchemars érotiques qui étouffent les femmes et leur font outrage pendant leur sommeil ».

|

| attention Messieurs ! des démons femelles peuvent être aussi dangereuses pur les mecs que des babouins mâles pour les femmes ! |

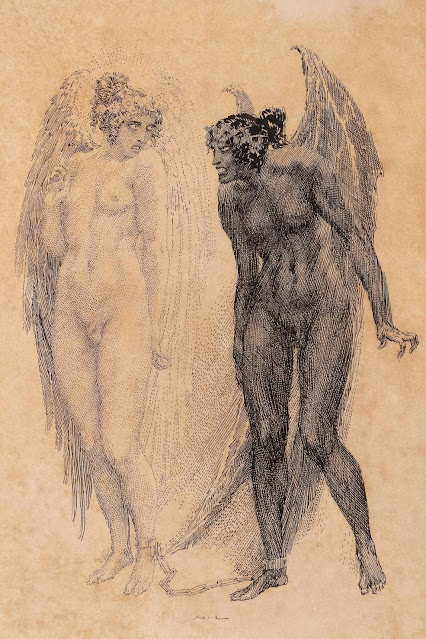

en voici une paradoxale illustration :

l'artiste a-t-il fait un cauchemar ?

Au début du XIXe siècle, Louis Dubosquet écrit : « Le caractère principal de cette affection [le cauchemar] consiste dans le sentiment d’une forte pression que le malade attribue à un poids quelconque ».

En conclusion, tout se passe comme si le cauchemar pouvait regrouper sous son terme des notions aussi différentes que mauvais rêve, terreurs nocturnes et paralysie du sommeil.

Plusieurs causes peuvent être à l'origine des cauchemars. Les individus souffrant de stress post-traumatique revivent l’événement traumatisant sous forme de reviviscences, dont ils n'arrivent pas à se défaire.

|

| Lady Macbeth somnambule |

Nous sommes donc entourés de démons provoquant des cauchemars

Il est courant pour les Architectes d'entourer les cathédrales de démons

de manière à les laisser dehors, sous la garde de Saint-Michel

protégeant ainsi l'intérieur, se voulant la Jérusalem Céleste

où le coeur des présents doit être pur et protégé de toute influence maléfique

|

| c'est ainsi que pour conjurer leur influence dedans, notre ami Viollet le Duc les a ajoutés dehors |

Le sevrage ou la réduction de la consommation d'alcool ou de benzodiazépines peuvent également être à l'origine des cauchemars. Voilà pourquoi "s'il faut boire avec modération"... "il faut s'arrêter de boire avec précaution" ! Certaines substances médicamenteuses comme les hypnotiques, les bêta-bloquants peuvent également y contribuer. Généralement, les cauchemars sont le résultat de pensées (souvent néfastes) qui ont été imaginées par l'individu récemment, et qui « sortent » de la mémoire lors du sommeil sous forme de cauchemar. Ce sont des passages qui traumatiseront l'individu, et sont souvent des moments violents, imaginés ou même visualisés dans la vie courante et toujours durs à supporter pour la personne.

D'autres cauchemars apparaissent sans cause apparente et ne s'expliquent pas non plus pour le rêveur. Ils sont l'expression de conflits internes importants qui ont été refoulés, comme des désirs et besoins individuels et les obligations et devoirs imposés ou encore, les conflits entre des buts contradictoires entre lesquels l'individu n'arrive pas à choisir.

|

| la meuf de Fûssli s'était pourtant habillée pour dormir, mais cela n'a pas empêché ni le succube poilu, ni la jument shootée à la cocaïne de venir la hanter : quel cauchemar ! |

Caractéristique majeure des cauchemars des enfants, nombre de personnages se répartissent dans deux des types et certains dans les trois. Ainsi, les parents, et autres membres de la famille, bien qu’ils soient le plus souvent considérés comme des victimes, font souvent fonction d’auxiliaire, avec une fréquence relative et des types d’interventions qui sont comme la marque de leur puissance respective. De surcroît, bien que dans un très petit nombre de cas, le père ou la mère remplissent les fonctions de l’agresseur, il faut le mentionner. Cette labilité des éléments du cauchemar de l’enfant, dont on trouvera plus loin d’autres exemples (changements de rôles, suites d’actions qui s’opposent ou se contredisent) pourra être mise en rapport avec la nature de l’angoisse et de son expression dans le cauchemar de l’enfant, qui témoigne d’un monde mouvant et peu sûr et dont différents éléments peuvent revêtir des valeurs opposées. Outre la mise en évidence d’éléments du cauchemar, sur lesquels l’interprétation de leur contenu pourra s’appuyer, la typologie des personnages suggère une classification des récits en fonction des types de chacun d’entre eux actualise.

Deux thèmes s'entremêlent de différentes façons autour de la notion de cauchemar : celui de la mort et celui de la chevauchée infernale. Ces deux thématiques, illustrées la plupart du temps par le sentiment d'oppression sur la poitrine, sont ressenties par le rêveur comme une association d'une angoisse extrême et d'un sentiment d'impuissance.

|

| Fûssli s'est spécialisé dans le genre cauchemar |

rassurez-vous, je n'ai aucune envie de vous faire faire des cauchemars

tant que ce Big-foot ne s'asseoit pas sur vous cette nuit !

au contraire, on peut très bien dormir sans rêves du tout

il suffit d'imiter Psyché quand elle dort avec Eros

.jpg) |

| Jacques-Louis David |

ils ne font pas que dormir

|

| un nouveau papillon pour Psyché, mais qu'est-ce ? |

si vous faites comme eux

vous n'aurez pas de cauchemars !

.jpg) |

| pour Théodore Gericault, l'amour à trois n'est pas un cauchemar ...mais...sait-on jamais ...que deux incubes débarquent ? |

toujours pour Théodore, le baiser conjure toute angoisse nocturne

faites de bons rêves ...

... et oubliez Füssli !

PS, pour connaitre un peu Fûssli... quand-même !

Vous avez compris, vous qui n'êtes pas Parisiens, comme moi brimé par les incidents permanents des trains sur la ligne Pau-Toulouse, que le peintre suisse a été célébré au musée Jacquemart-André. "Un voyage inquiétant et merveilleux"... et on n'a pu s'y rendre !

je cite un extrait de la pub de l'époque, c'était en 2023 :

"Il y a dans le travail de Füssli quelque chose d’étrange, mêlé à un parfum d’au-delà. Une inspiration inhabituelle liée à sa formation religieuse. Car, bien que son père fût un portraitiste de talent et un historien de l’art, Johann Heinrich Füssli (1741-1825) préférait l’église. Et s’il n’avait pas eu la bonne idée de dénoncer les odieux agissements d’un notable local dans une lettre ouverte, il n’aurait sans doute pas été obligé de quitter les ordres… et sa Suisse natale.

"Le voilà donc parti de force pour un grand pèlerinage jalonné de rencontres fascinantes, dont une avec Jean-Jacques Rousseau, lors de son passage en France. Il se voit alors philosophe des Lumières et penseur, mais aucun de ses écrits ne fait mouche. C’est à Rome qu’il prend le pinceau pour la première fois et se penche sur le sujet qui le passionne, le théâtre anglais.

"L’œuvre de Shakespeare, en particulier, est un objet de fascination. Chacun de ses tableaux sert d’illustration aux pièces du dramaturge : le regard vide de Lady Macbeth somnambule au cœur de la nuit, (qui figure ci-dessus) Roméo pleurant sa Juliette, Hamlet effrayé par le spectre de son père. La lumière, la position et l’expression des sujets donnent le sentiment que l’artiste a photographié une scène.

"Des créatures aux multiples têtes et aux griffes acérées

"Et puis Füssli s’est intéressé aux mythes et merveilles. Ulysse, Achille et Thor se trouvent en proie à des créatures aux multiples têtes et aux griffes acérées. S’il fallait ne garder qu’un tableau de ceux-là, il serait certainement issu de la série sublime autour de Huon et Rezia, ses lignes courbes, si chères à l’auteur, et ses corps enlacés.

"Évidemment, le Suisse a dessiné la religion : Ève, le paradis, saint Jean, vestiges de sa vie d’avant et de son admiration pour une iconographie, là aussi, des plus théâtrales.

"Mais ce qui a fait son succès, c’est un tableau plus tardif, rempli de mystère, « Le cauchemar » (1781).

« Nightmare », cauchemar, signifie littéralement « jument de nuit »

"Inédit chez lui, il crée de toutes pièces une créature qui hante une jeune femme assoupie. Et joue avec le terme anglais « nightmare », qui signifie littéralement « jument de nuit », en plaçant une figure équestre dans la pièce. Comme toutes les œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art, on a hurlé d’effroi devant ce « Cauchemar » comme on l’a encensé avant de lui chercher une signification… en vain.

"L’ambiguïté entre bien et mal, angoisse et rêve inonde cette partie de son œuvre

"La toile a été remaniée par des admirateurs, mais aussi par Füssli lui-même, qui en a fait le point de départ d’un travail sur le sommeil. Une sorcière prête à sacrifier un enfant à la Lune, un berger endormi devant une lumière d’une troublante intensité, des êtres féeriques dansant au-dessus d’un garçon étendu. L’ambiguïté entre bien et mal, angoisse et rêve inonde cette partie de son œuvre.

|

| le rêve du berger Fûssli |

"Jacquemart-André a choisi de clore son exposition sur « Le rêve de la reine Catherine » (1781), représentation douce et trompeuse d’Henri VIII (Shakespeare, toujours) où le personnage semble rencontrer les anges. En réalité, Catherine d’Aragon aperçoit la félicité éternelle avant son dernier souffle. Chez Füssli, la poésie sort autant de l’enfer que du paradis.

Johann Heinrich Füssli (1741-1825). - Le rêve de la reine Catherine, 1781. - Huile sur toile, 151 x 212,1 cm. - Lytham St Annes Art Collection of Fylde Council © Heritage Imagesimages.

c'était : «Füssli. Entre rêve et fantastique»

musée JacquemartAndré, Paris VIIIe , jusqu’au 23 janvier 2023.

je n'y suis pas allé :

...un cauchemar !

PS (1) : Maupassant consacre une nouvelle au cauchemar, Le Horla. Il dépeint le cauchemar comme une créature mythique écrasante : « Un cauchemar m’étreint ; je sens bien que je suis couché et que je dors […], je sens bien que quelqu’un […] me palpe, monte sur mon lit, s’agenouille sur ma poitrine […]. Moi je me débats, lié par une impuissance atroce […], j’essaye avec des efforts affreux, en haletant, de rejeter cet être qui m’écrase et qui m’étouffe, je ne peux pas ! » Le peintre Paul Gaugin, quant à lui peint la toile Manao Tupapau. Tupapau signifie : « Elle pense au revenant » ou « Le revenant pense à elle ». Le Tupapau est un démon polynésien qui surprend le dormeur en s’asseyant sur lui ; le tableau représente cette créature mythique assise aux pieds d’une tahitienne de treize ans, couchée et nue, que Gauguin, qui a quarante trois ans, épousera.

PS (2) : j'ai agrandi au maximum les ailes de papillon dans le dos de Psyché, de Jean-Baptiste Regnault

mon challenge : quel est son nom ?

je cherche...il fait nuit ... je ne trouve pas...!

...il ne faudrait pas que passe une incube ?

... un cauchemar !

seule solution pour en sortir :

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)